Was ist los bei Santorin?

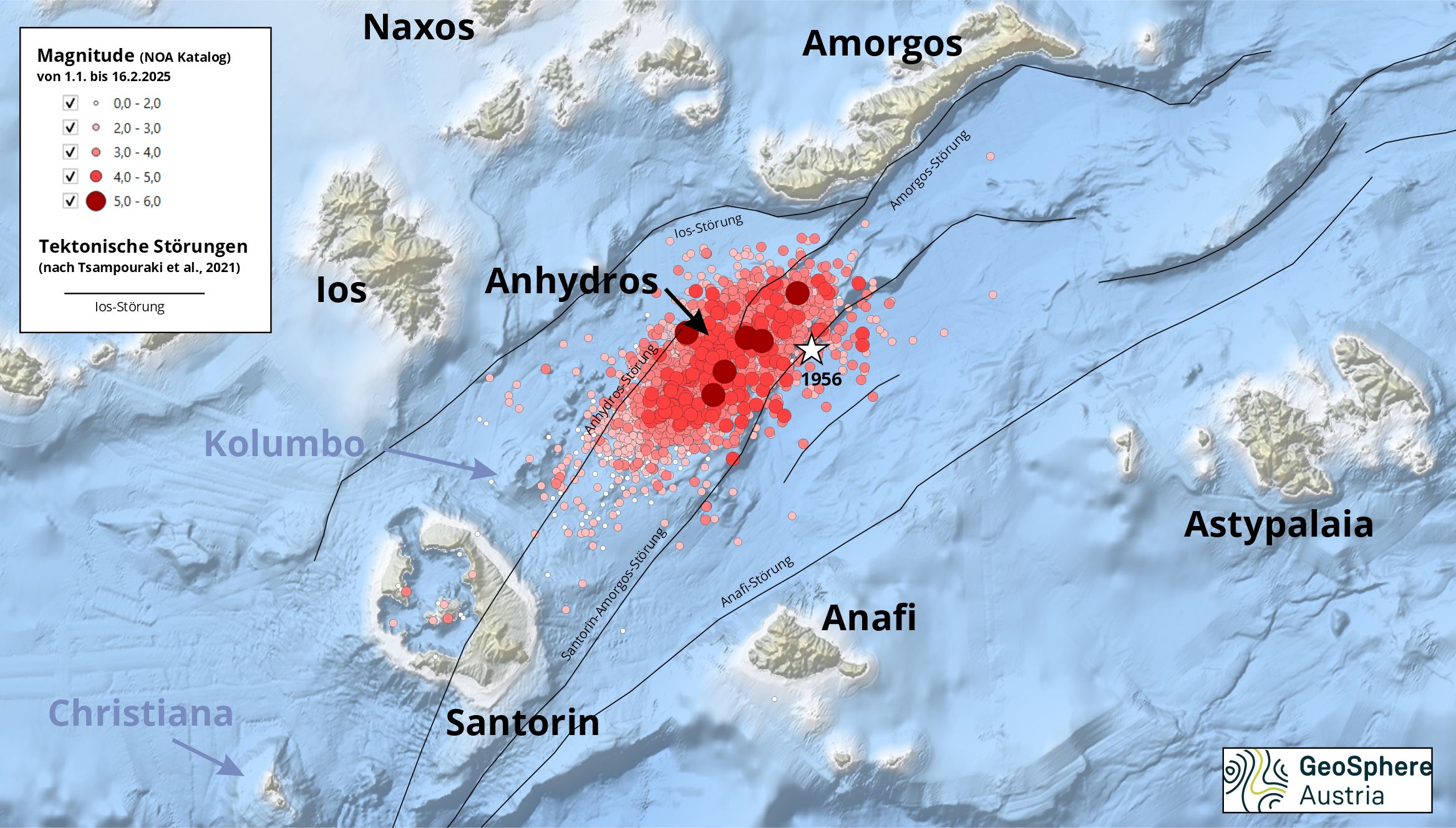

Seit dem 27. Jänner 2025 wird ein Erdbebenschwarm nordöstlich der Kykladeninsel Santorin beobachtet.

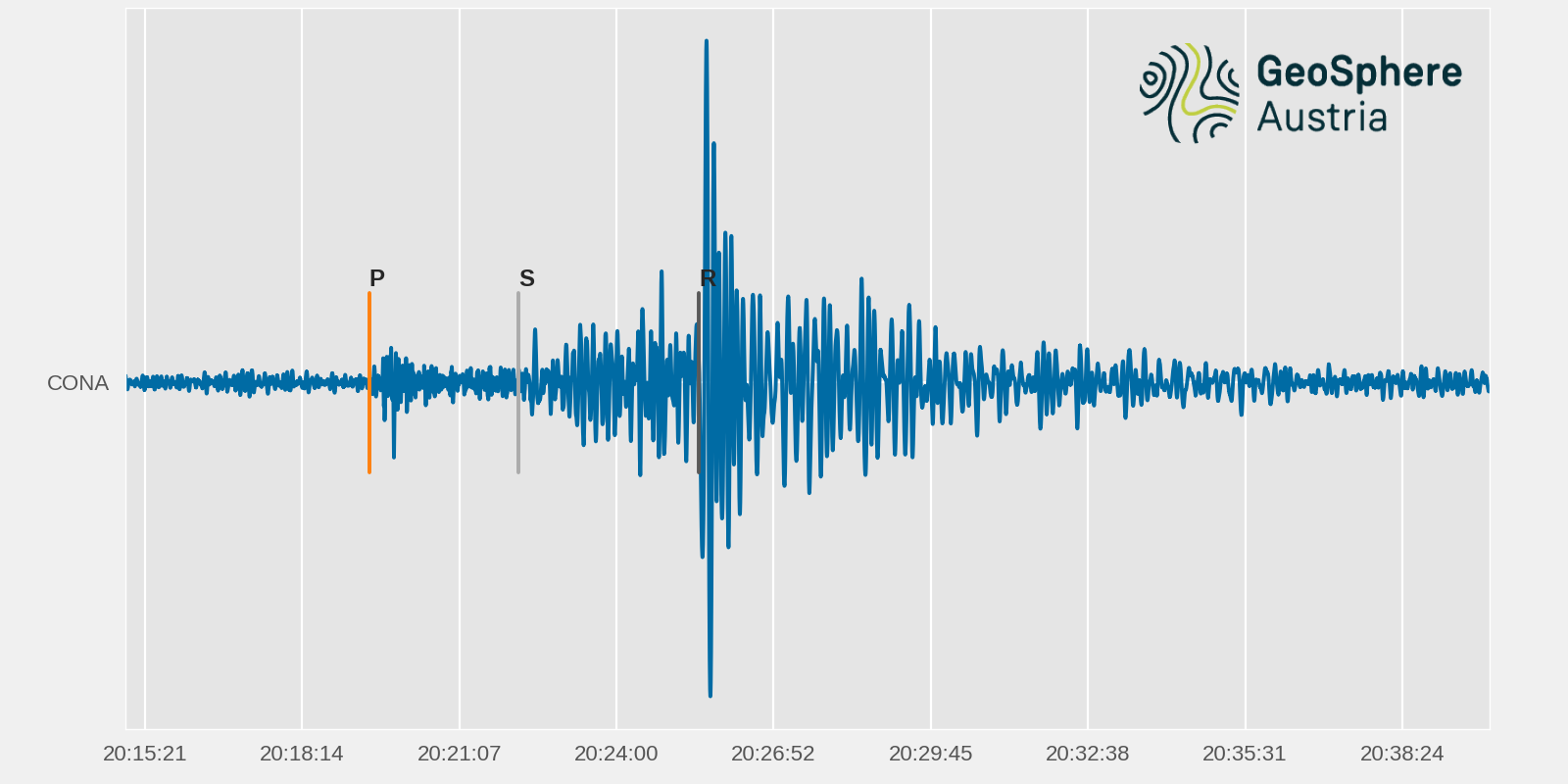

Mehrere tausend seismische Krustenereignisse mit Tiefen kleiner 20 km wurden seither aufgezeichnet. Die Magnituden von 215 dieser Ereignisse lagen zwischen 4,0 und 5,0, zehn Ereignisse waren stärker. Das stärkste Ereignis der Serie ereignete sich am 4. Februar um 02:46:07 UTC, die Magnitude betrug 5,3. Zwei weitere Ereignisse mit Magnituden größer 5,0 wurden am 8. und am 12. Februar gemessen. Diese Ereignisse waren so stark, dass sie auf Santorin zu einigen kleinen Felsstürzen geführt haben. Die Bevölkerung spürte zu dieser Zeit die Erschütterung der Beben fast im Minutentakt und ist aufgrund einer möglichen Gefahr durch einen Tsunami bei einem noch stärkeren Beben oder einen Vulkanausbruch besorgt und verängstigt. Gemessen wurden viele dieser Beben auch vom Österreichischen Erdbebendienst auf der Station CONA am Conrad-Observatorium. Die Station ist rund 1450 km vom Epizentrum entfernt. Die erste Erdbebenwelle braucht 3,2 Minuten, bis sie in Österreich ankommt. Etwa 6 Minuten später treffen auch die Oberflächenwellen ein, die durch das Beben ausgelöst wurden. Beim Beben vom 4. Februar 2025 wurde die Messstation um 0,02 mm angehoben.

Beben folgt auf Beben und Erinnerungen an das schwere Erdbeben von 1956 werden wach. Schulen wurden geschlossen und sowohl Touristen als auch Einheimische verlassen fluchtartig die Insel.

Die Erdbeben wurden in einer Zone lokalisiert, in der ein höchst komplexes Spannungsregime herrscht. Im zentralen Bereich des Hellenischen Vulkanbogens liegt die Santorini – Amorgos Zone. Der Vulkanbogen ist eine Folge der Subduktion der Afrikanischen Platte unter die Ägäische Platte. Dabei schiebt sich die Afrikanische Platte mit einer Geschwindigkeit von rund 1 cm / Jahr unter die Ägäische Platte und die Vorderkante der Ägäischen Platte wird angehoben. Durch das Absinken der Afrikanischen Platte wird die Ägäische Platte nach Süden gezogen und gedehnt, in der Fachsprache heißt das Extension, und es kommt zur Ausbildung eines gedehnten Beckens mit verdünnter Kruste. Im Bereich von Santorin gibt es nordost-südwest-orientierte Verwerfungen, zwischen denen sich großräumige Gräben bilden. Begleitet werden diese Vorgänge von häufigen Erdbeben. Bereits seit 1911 werden im Bereich der Santorini-Amorgos Zone moderate bis starke Erdbeben gemessen. Das stärkste Ereignis mit einer Magnitude von etwa 7,7 trat am 9. Juli 1956 auf, gefolgt von einem weiteren Beben der Magnitude 7,2. Begleitet wurden die Beben von einem Tsunami, der eine Höhe von 20 m verzeichnete. Bei diesen Ereignissen handelt es sich um die stärksten Erdbeben in der südlichen Ägäis des 20. Jahrhunderts. Seit dem 27. Jänner 2025 findet in ebendiesem Bereich die aktuelle Erdbebenserie statt. Für die große Höhe des Tsunamis im Jahr 1956 waren wahrscheinlich die durch die Erdbebenerschütterungen zusätzlich ausgelösten lokalen Massenbewegungen verantwortlich.

Aber nicht nur die Entstehung von tektonisch aktiven Störzonen ist eine Folge der Subduktion, es kommt auch in einer Entfernung von etwa 150 km zur Plattengrenze zur Ausbildung eines Vulkanbogens. Hier wird in der Tiefe die abtauchende Afrikanische Platte im Erdmantel aufgeschmolzen und das so entstandene Magma steigt auf und manifestiert sich in den Vulkanen. Einer davon ist Santorini. Die Insel Santorin ist ein Überrest eines Kraters. Die größte Eruption des Santorini-Vulkans fand im 17. Jahrhundert v. Chr. statt (Minoische Eruption). Im 20. Jahrhundert sind drei Eruptionsphasen bekannt, die jedoch vor allem Lavaströme produzierten. Der letzte Ausbruch wurde 1950 verzeichnet. 2011 wurde eine Zunahme von Mikroseismik und eine Anhebung des Calderabodens beobachtet, die möglicherweise auf Magmabewegungen von Kammer zu Kammer innerhalb des Vulkans zurückzuführen ist. Diese Phase beruhigte sich 2012 wieder. Der Vulkan Santorini ist Teil eines Vulkanfeldes, das sich von den Christiana-Inseln im Südosten bis zum Unterwasservulkan im Nordosten erstreckt. Der letzte Ausbruch des Unterwasservulkans Kolumbo, der sich rund 7 km nordöstlich von Santorin befindet, war im Jahr 1650. Eine Folge des Vulkanausbruchs war ein Tsunami, der auf Santorin 70 Todesopfer forderte. Es wird angenommen, dass dieser Vulkan nicht in direkter Verbindung mit dem Vulkan Santorini steht, da das Magma der beiden Vulkane eine unterschiedliche geochemische Zusammensetzung aufweist.

Erdbebenschwärme sind in der Region nichts Ungewöhnliches, dennoch können sie Vorläufer stärkerer Beben sein. Intensität und Stärke der Beben nahmen seit 27. Jänner 2025 zu. Ab dem 1. Februar traten erstmals Beben mit Magnitude 4 auf, und zwischen 4. und dem 12. Februar ereigneten sich die stärksten Beben mit einer Magnitude von knapp über 5. Auch wenn sich derzeit der Trend einer Abnahme von Stärke und Intensität des Schwarmes abbildet, bleibt das Szenario einer vorübergehenden seismischen Ruhe, der ein Starkbeben folgen könnte, bestehen. Beim Österreichischen Erdbebendienst wurden bislang 225 Beben aufgezeichnet und mit dem Bebenschwarm verknüpft.

Erdbebenschwärme können einige Monate andauern und dann abklingen (Schwarm nach dem Magnitude 7,4 Beben in Taiwan, 3. April 2024), aber auch stärkere Beben können folgen (Magnitude 7,5 Beben, Noto, Japan, 1. Jänner 2024) oder es könnte eine neue Bruchfläche aktiviert werden. Seismische Schwärme in Verbindung mit aktiven Vulkanen führen oft zu Hebungen, die mittels GPS Stationen beobachtet werden können. In vielen Fällen kommt es dann wieder zu Ruhephasen. Sollte es zu einem Vulkanausbruch kommen, bedeutet das nicht, dass es sich um ein katastrophales Ereignis handeln muss.

Die Ereignisse im Nordosten von Santorin sind entweder auf Spannungsaufbau und Entladung entlang der Störzonen zurückzuführen oder auf vulkanische Tätigkeiten, bei denen glutflüssiges Gestein und Fluide in der Erdkruste nach oben steigen. Auch eine Kombination beider Prozesse ist denkbar: durch die Erdbeben wird das Spannungsfeld in der Kruste verändert und Fluide können so in die Kruste bewegt werden oder Magmabewegungen führen zu Spannungen und Aktivierung der Störzonen. Zu den möglichen Szenarien gehört die Generierung eines Tsunamis. Dafür muss am Meeresboden entweder eine signifikante vertikale Versetzung oder eine andere durch das Erdbeben ausgelöste Massenbewegung stattfinden. Auch lokale Tsunamis sind möglich. Ein stärkeres seismisches Ereignis könnte sich auf die Aktivität naheliegender Vulkane auswirken.

Aufgrund verschiedener Unsicherheiten ist es den Forschern derzeit nicht zweifelfrei möglich eine dieser Thesen zu bestätigen. Wahrscheinlich sind an dem derzeitigen Geschehen mehrere Prozesse beteiligt und diese dürften sich gegenseitig beeinflussen. Seismische Sensoren wurden sowohl vom Nationalen Observatorium Athen auf der Insel Anhydros als auch im Rahmen des MULTI-MAREX-Projekts (https://www.marextreme.de/blog/categories/multimarex und https://www.geomar.de) auf dem Meeresboden installiert. Außerdem befinden sich Messgeräte in der Caldera von Santorini. Mittlerweile liegen hoch-genaue Bestimmung der Epizentren vor und die Daten werden analysiert.

Die Situation wird täglich neu bewertet. Bitte folgen sie den Anweisungen der griechischen Behörden. Es wird empfohlen, den Aufenthalt in Häfen zu vermeiden und vor einem erhöhten Risiko von Hangrutschungen wird gewarnt. Nicht-strukturelle Schwachstellen werden beseitigt, Wasser von Schwimmbädern wird abgelassen. Die griechische Behörde sendet Warnhinweise an Mobilgeräte, sofern die Notfallbenachrichtigung aktiviert ist.

Auch Erdbeben, die in großer Entfernung auftreten, sind für europäische Institutionen relevant. Im Rahmen des EU Multi-Hazard Projekts ARISTOTLE beraten der Erdbebendienst so wie auch der Wetterdienst gemeinsam mit anderen Institutionen aus über zehn Ländern das Emergency Response Coordination Centre (ERCC) in Brüssel. Mit dem Projekt ARISTOTLE wird ein ganzheitlicher und interdisziplinärer Ansatz für Früh-Warnungen verfolgt sowie eine Einschätzung der Auswirkungen von Katastrophen (Erdbeben, Vulkanausbrüche, Tsunamis, Überschwemmungen, Waldbrände und Extremwetter) getroffen, bei denen gegebenenfalls internationale Hilfskräfte mobilisiert werden müssen.

Österreichischer Erdbebendienst - GeoSphere Austria

Hohe Warte 38, A-1190 Wien

Tel. +43 1 36026 2508

E-Mail: seismo@zamg.ac.at