Neue Untersuchung zur Ausbreitung radioaktiver Substanzen in Städten

Das Bundesamt für Strahlenschutz in Deutschland beauftragte die GeoSphere Austria, im internationalen Forschungsprojekt EXPO-URB zu untersuchen, wie gut unterschiedliche Computermodelle die Ausbreitung von radioaktiven Stoffen im dicht bebauten Stadtgebiet berechnen können. Die Ergebnisse werden mit Messungen am detailgetreuen Nachbau eines fiktiven Stadtteils im Windkanal verglichen. Das Team der GeoSphere Austria entwickelt zudem mit den Projektpartnern einen neuen Ansatz, um Modellrechnungen für die im Laufe eines Jahres zu erwartende Strahlungsverteilung durch industrielle und medizinische Freisetzungen zu überprüfen. Diese Woche wurden die Ergebnisse des Projekts auf einer internationalen Wissenschaftskonferenz in Hamburg präsentiert.

Aus medizinischen und industriellen Produktionen können über Lüftungsanlagen sehr geringe Mengen radioaktiver Stoffe in die Luft gelangen. Die Mengen sind für Menschen unbedenklich. Im Zuge von Genehmigungsverfahren benötigen Behörden zur Sicherheit möglichst realitätsnahe Berechnung der Strahlungsbelastung der Bevölkerung. In Städten ist diese Berechnung besonders schwierig, da die dichte Bebauung sehr stark die Windströmung und die Turbulenz verändert.

Um die Berechnungsmethoden auf dem neuesten Stand der Wissenschaft zu halten, beauftragte Deutschlands Bundesamt für Strahlenschutz ein Forschungsteam aus Deutschland (Universität Hamburg, Projektleitung), Österreich (GeoSphere Austria, TU Graz) und Italien (ISAC-CNR) mit der Durchführung des Forschungsprojekts EXPO-URB.

Die Abteilung für Umweltmeteorologie der GeoSphere Austria hat große Erfahrung in der Entwicklung und im Betrieb von Ausbreitungsrechnungen unterschiedlicher Größenordnungen, von Stadtgebieten bis zu europaweiten und weltweiten Anwendungen.

Ziel des Projekts EXPO-URB ist, die Eignung Lagrange’scher Partikelmodelle – wie LASAT, PALM, GRAL, MicroSwiftSpray und ARTM – für die realistische Abschätzung der Ausbreitung radioaktiver Strahlung in dicht bebauten Stadtgebieten zu untersuchen. Bisher wurde das vom Deutschen Bundesamt für Strahlenschutz eingesetzte Modell ARTM vor allem für im freien Gelände stehende Kernkraftwerke evaluiert, nicht jedoch für städtische Szenarien mit komplexer Bebauung.

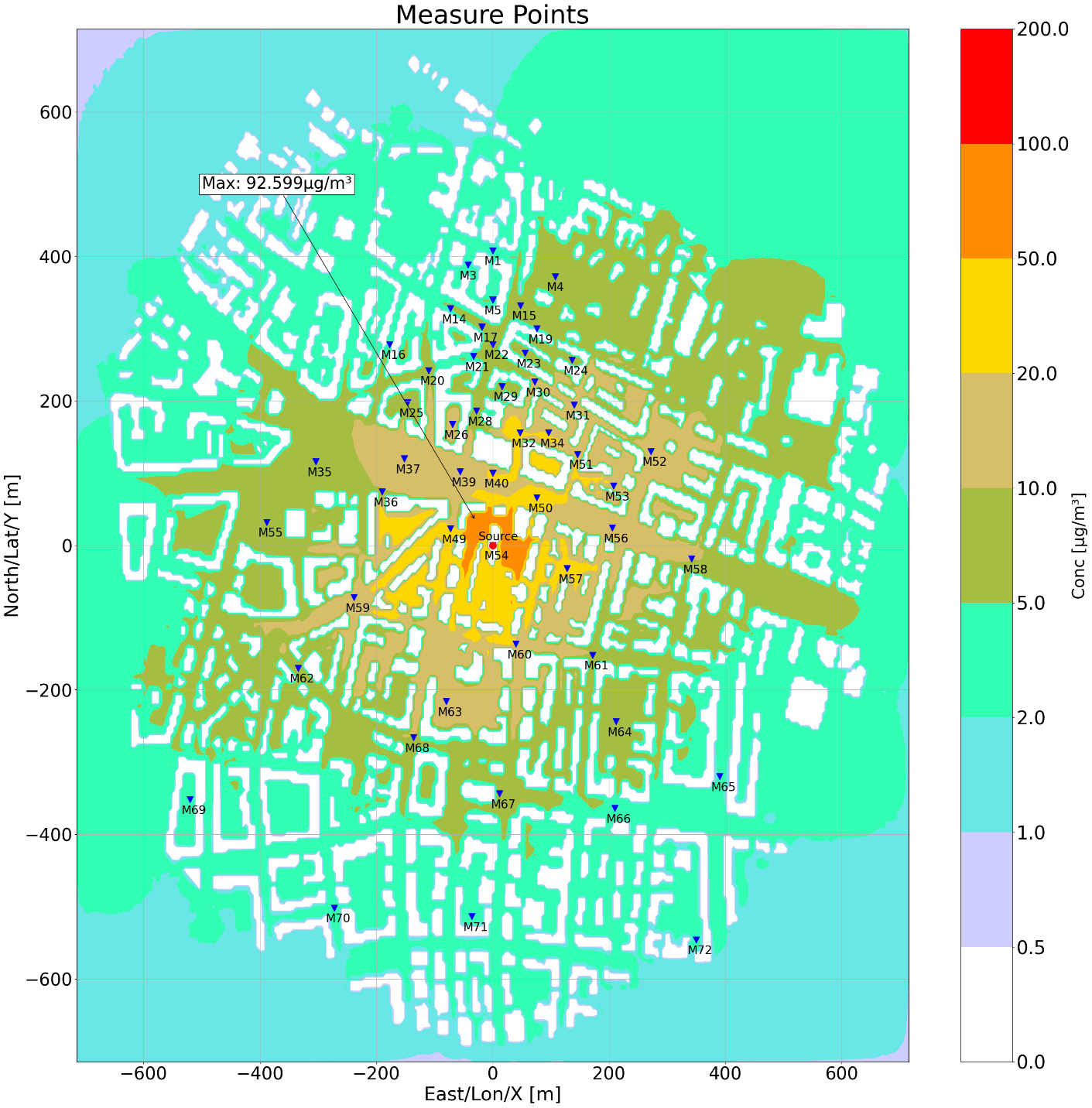

„Vereinfacht gesagt sind Lagrange’sche Partikelmodelle Computermodelle, die abhängig von meteorologischen Parametern, wie Wind und Turbulenz, den Weg einer großen Anzahl kleiner Luftpakete mit Anteilen der freigesetzten Substanz berechnen“, erklärt Alexander Hieden, an der GeoSphere Austria Leiter der Kompetenzeinheit CBRN Störfallmodellierung, „so lässt sich abschätzen, wohin sich die Stoffe ausbreiten, wie stark sie sich verdünnen und welche Konzentrationen an bestimmten Orten vorliegen, zum Beispiel dort, wo Menschen wohnen oder arbeiten.“

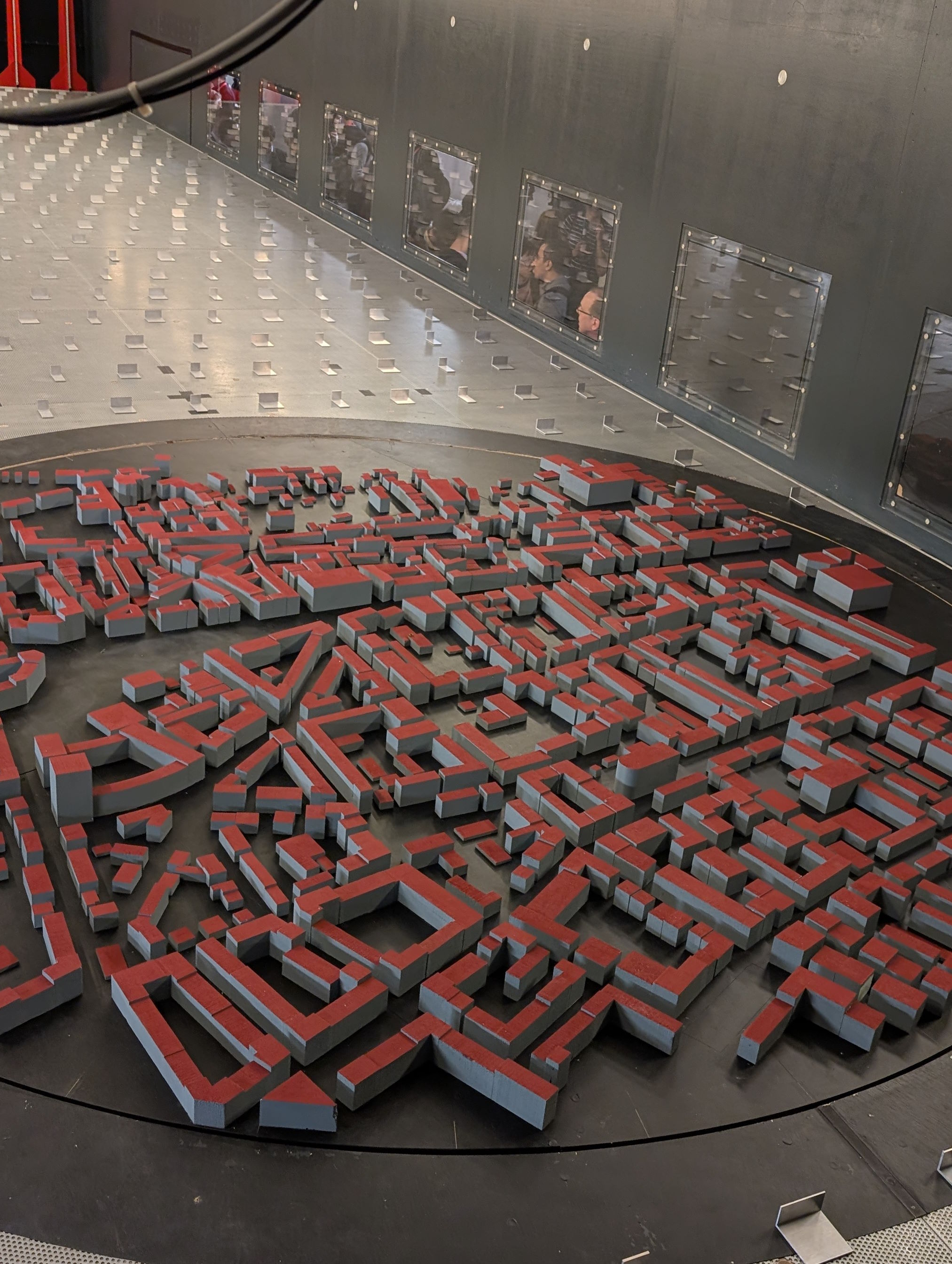

Um die Qualität der Modelle zu prüfen, führte die Universität Hamburg umfangreiche Messungen im Windkanal durch. Dafür wurde maßstabsgetreu das Modell eines Stadtteils gebaut. Ein nicht reaktives Gas wurde bei den Windkanalexperimenten an einem Punkt über Dach oder an einer Hausfassade freigesetzt und die Strömung und Konzentration an vielen Punkten innerhalb des Stadtmodells gemessen. Dabei wurden der Einfluss dichterer und lockerer Verbauung und verschiedener Dachformen durch Veränderung der Gebäudemodelle untersucht.

„Aus allen Messungen und Untersuchungen erstellten wir einen Validierungsdatensatz, der künftig für derartige Anwendungen zur Verfügung steht und die Stärken und Schwächen der einzelnen Modelle unter unterschiedlichen Bedingungen darstellt“, sagt Sirma Stenzel, Expertin für Umweltmeteorologie an der GeoSphere Austria.

Die Untersuchungen zeigten unter anderem, wie stark die Ergebnisse je nach Eingangsdaten und Detailgrad variieren. So beeinflussen etwa die Gebäudedarstellung und die Annahmen zur Austrittsgeschwindigkeit der Emissionen die Resultate deutlich.

Außerdem zeigten die Untersuchungen, wie das Verhältnis zwischen Detailgenauigkeit und Rechenaufwand der einzelnen Modelle ist und wie weit diese somit praxistauglich sind.

Entscheidend ist für diese Anwendung der Ausbreitungsmodelle zur Überwachung von (nicht Störfall bedingten) Freisetzungen aus Produktionsstätten im städtischen Bereich die Verteilung der radioaktiven Stoffe, die sich im Laufe eines klimatologisch durchschnittlichen gesamten Jahres ergibt. Hierfür berechnete die GeoSphere Austria Jahresverteilungen auf Basis der meteorologischen Messreihen von zwei sehr unterschiedlich gelegenen Städten, beispielhaft von München und Dresden.

Das Forschungsprojekt EXPO-URB läuft noch bis März 2026. Diese Woche wurden Ergebnisse der bisher abgeschlossenen Untersuchungen auf der „23. International Conference on Harmonisation within Atmospheric Dispersion Modelling for Regulatory Purposes“ in Hamburg präsentiert.