Die Phlegräischen Felder – Information zur aktuellen Lage

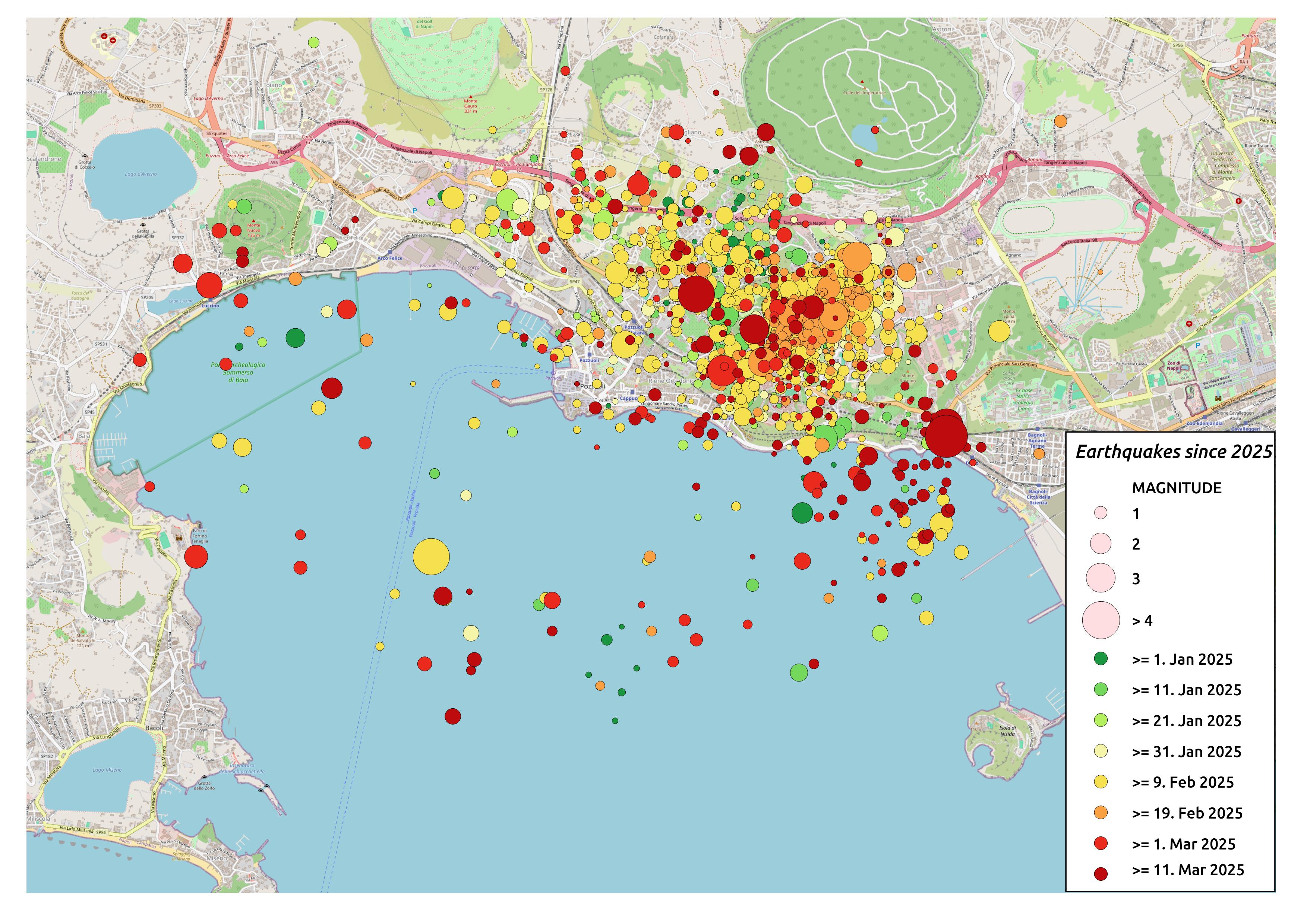

In der Nacht vom 13. auf den 14. März 2025, ereignete sich nahe der süditalienischen Großstadt Neapel ein Erdbeben der Magnitude 4.6. Das Beben mit Epizentrum in den Phlegräischen Feldern, ist Teil eines noch andauernden Erdbebenschwarms und das stärkste der letzten 40 Jahre.

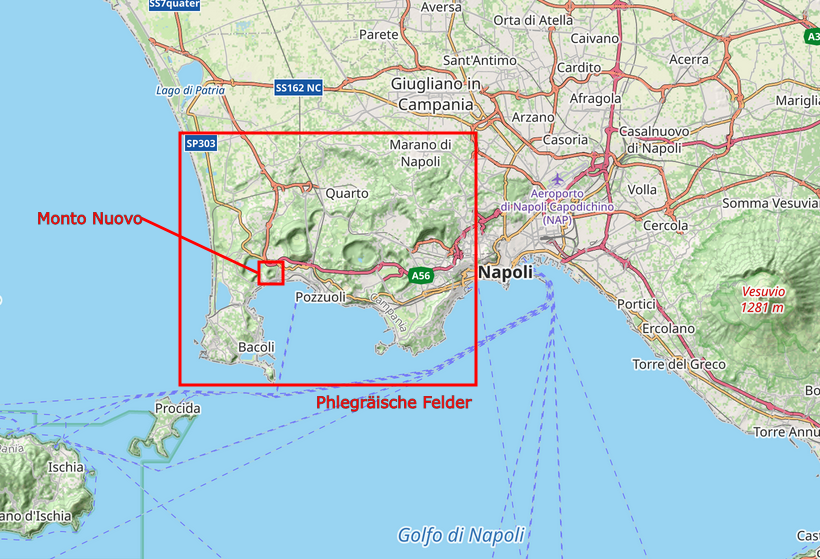

Die Phlegräischen Felder sind ein seit über 80.000 Jahren vulkanisch aktives Gebiet, das sich über einen Bereich von 200 km² erstreckt, teils auch unter Wasser: von der Küste westlich der Stadt Bacoli bis zum westlichen Rand Neapels. Wie der Name, der wörtlich übersetzt „brennende Felder“ bedeutet, bereits vermuten lässt, handelt es sich um ein Vulkanfeld; also eine größere Ansammlung an Vulkanen.

Die Caldera (kesselförmige Vertiefung vulkanischen Ursprungs) entstand im Zuge mindestens zweier großer Vulkanausbrüche – vor 40.000 und vor 15.000 Jahren. In den letzten 5.500 Jahren gab es insgesamt 27 Ausbrüche, der letzte ereignete sich im Jahr 1538.

Die Phlegräischen Felder unterliegen einer langsamen, wiederkehrenden Deformation, welche als „Bradyseismos“ bezeichnet wird. Dabei hebt oder senkt sich der Boden innerhalb der Caldera in periodischen Abständen. Dieses Phänomen wird von Druckänderungen in der darunterliegenden Magmakammer verursacht. Durch diesen Vorgang wird in der Kruste eine mechanische Spannung aufgebaut, bis irgendwann das Gestein bricht und Erdbeben entstehen. Seit 2005 kann eine Hebung der phlegräischen Felder beobachtet werden, wobei eine maximale Anhebung von etwa 140 cm im zentralen Bereich der Caldera, 500 Meter südlich des Rione Terra (Pozzuoli), gemessen wurde.

In der Vergangenheit gab es bereits ähnliche Phasen der Bodenerhebung, von denen die jüngsten von 1970–1972 (1,7 m Hebung) und 1982–1984 (1,8 m Hebung) auftraten. Vor allem in der zweiten Periode ging die Bodenhebung mit erhöhter Seismizität einher – insgesamt wurden über 5.000 Erdbeben gemessen. Wie auch in den letzten Jahren, wurden viele Erdbeben innerhalb sehr kurzer Zeit beobachtet - man spricht von einem Erdbebenschwarm. Die energiereichsten Erdbeben während dieser sogenannten bradyseismischen Krisen wurden am 4. Oktober 1983 und 14. März 1984 registriert, beide mit einer Stärke von M 4.0. Damals kam es zu schweren Gebäudeschäden in Pozzuli und teilweiser Evakuierung der Stadt.

Auch während der aktuellen bradyseismischen Krise traten solche Erbebenschwärme auf, mit den stärksten Ereignissen am 27. September 2023 (M 4.2), 2. Oktober 2023 (M 4.0), 20. Mai 2024 (M 4.4) und 26. Juli 2024 (M 4.0). Obwohl die Anzahl sowie die Stärke der Erdbeben in den letzten zehn Jahren zugenommen haben, so hatte die Großzahl dieser Beben (etwa 97 %) Magnituden von ≤ 1,0.

In den letzten drei Wochen lag die durchschnittliche Bodenhebungsgeschwindigkeit in der größten Verformungszone, in der Nähe des Terra Rione in Pozzuoli, bei etwa 30±5 mm/Monat (wie im wöchentlichen Bulletin der Phlegraean Fields vom 3. bis 9. März 2025 angegeben).

Das Magnitude 4.6 Erdbeben, welches in der Nacht des 13. März die Region erschütterte, ist das bisher stärkste Beben des aktuell andauernden Erdbebenschwarms. Es hat die stärkste Bodenbeschleunigung in den letzten 40 Jahren verursacht, was nicht zuletzt durch die geringe Herdtiefe von nur 2 km begründet ist. Es wurde deutlich von der Bevölkerung verspürt und hat zahlreiche Gebäudeschäden verursacht.

Laut Aussage des INGV war das Erdbeben vom 13. März Teil einer schnell zunehmenden Bodenhebungsrate da Verformung und Seismizität in den Phlegräischen Feldern eng miteinander in Verbindung stehen. Aus langjähriger Beobachtung der Region weiß man jedoch, dass es keinen direkten Zusammenhang zwischen der Geschwindigkeit der Bodenhebung und der Größe der Magnitude gibt.

Die Region wird von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern des Vesuv Observatoriums laufend überwacht. Erdbeben in der Region werden mit einem engmaschigen Netz an seismischen Stationen gemessen und analysiert, Emissionen des Vulkans werden überwacht und GNSS Stationen liefern genaue Werte über die Deformation. Nach aktueller Aussage gibt es derzeit keine Beweise für einen bevorstehenden Vulkanausbruch. Es werden aktuell weder seismische Prozesse gemessen, welche auf eine Bewegung von Magma in Richtung Oberfläche hindeuten, noch gibt es geophysikalische und geochemische Anomalien, um auf eine Störung des hydrothermalen Systems zu schließen.

Weitere Informationen zur aktuellen Lage findet man auf der Homepage des örtlichen Zivilschutzes sowie des italienischen Erdbebendienstes (INGV).