- Röntgenstrahlfluoreszenz und Massenspektrometrie zur Bestimmung des Gesteinschemismus.

- Rasterelektronenmikroskop zur Analytik an Mineralen.

- Röntgenstrahldiffraktometrie für mineralogische Zusammensetzung.

- Mobile Spektrometer für mineralogische und geochemische Analysen im Gelände.

- Sedigraph und Petroskop zur Bestimmung von Korngrößen und Gesteinsfracht.

- Geochronologie von Gesteinen.

- Spurenelement- und Isotopenanalytik in Mineralen.

Mineralische Rohstoffe

Als Grundlage unserer modernen Gesellschaft spielen mineralische Rohstoffe eine zentrale Rolle auf dem Weg zu einem klimaneutralen Österreich.

Für praktisch alle Gegenstände, Infrastrukturen und Energiesysteme, auf die wir in unserem täglichen Leben angewiesen sind, werden mineralische Rohstoffe benötigt. Dies umfasst alle Produkte, von der Zahnpasta bis zum Mobiltelefon, von der Straße bis zur Eisenbahn und von der Gasheizung bis zur Solaranlage. Primärrohstoffe wie Eisenerz, Kies, Sand, Ton, Lithium oder Erdöl werden dabei über Bergbaue und Bohrungen aus dem Untergrund gefördert und zu Werkstoffen und Energieträgern weiterverarbeitet. Recycling von Abraum aus dem Bergbau oder Wertstoffabfall (Urban Mining) stellt potenzielle Quellen für Sekundärrohstoffe dar.

Mineralische Rohstoffe sind unverzichtbare Bestandteile in Komponenten zur Nutzung erneuerbarer Energiequellen. Seltene Erdelemente wie etwa Neodym sind in den Magneten für Turbinen eingebaut, die für Windräder benötigt werden. Lithium und Kobalt sind essenziell für die Herstellung von Batterien, die in Elektrofahrzeugen und zur Energiespeicherung genutzt werden. Aus Quarzrohstoffen wird hochreines Silizium hergestellt, das als Wafer in Solarzellen und Computerchips Verwendung findet. Baurohstoffe wie Sand oder Kies werden für die Fundamente von Windkraftwerken benötigt. Des Weiteren gilt auch Kupfer als Schlüsselelement für die Elektrifizierung und Digitalisierung unserer Zivilisation.

Mineralische Rohstoffe stehen uns aber nicht überall und in unbegrenztem Ausmaß zur Verfügung. Der Bergbau in Österreich und vielen Teilen Europas hat aufgrund des Strukturwandels in der Rohstoffwirtschaft und den globalisierten Weltmärkten in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zunehmend an Bedeutung verloren. Jedoch nimmt Österreich vor allem bei den Rohstoffen Wolfram, Magnesit und Talk eine bedeutende Rolle in Europa ein.

Kritische Rohstoffe

Rohstoffe, die für grüne und digitale Technologien sowie für die Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie essenziell sind, werden von der EU als kritisch bzw. strategisch eingestuft. Diese stehen verstärkt im Fokus politischer Entscheidungen und öffentlicher Wahrnehmung auf nationaler und europäischer Ebene. Die EU ist stark von Importen kritischer Rohstoffe aus Nicht-EU-Ländern abhängig, was in Verbindung mit der steigenden weltweiten Nachfrage zu anfälligen Lieferketten führt. Österreich und die EU müssen sich an diese Bedingungen der Rohstoffverfügbarkeit anpassen, zum Beispiel durch Diversifizierung der Herkunftsländer und die vermehrte Nutzung heimischer Rohstoffquellen.

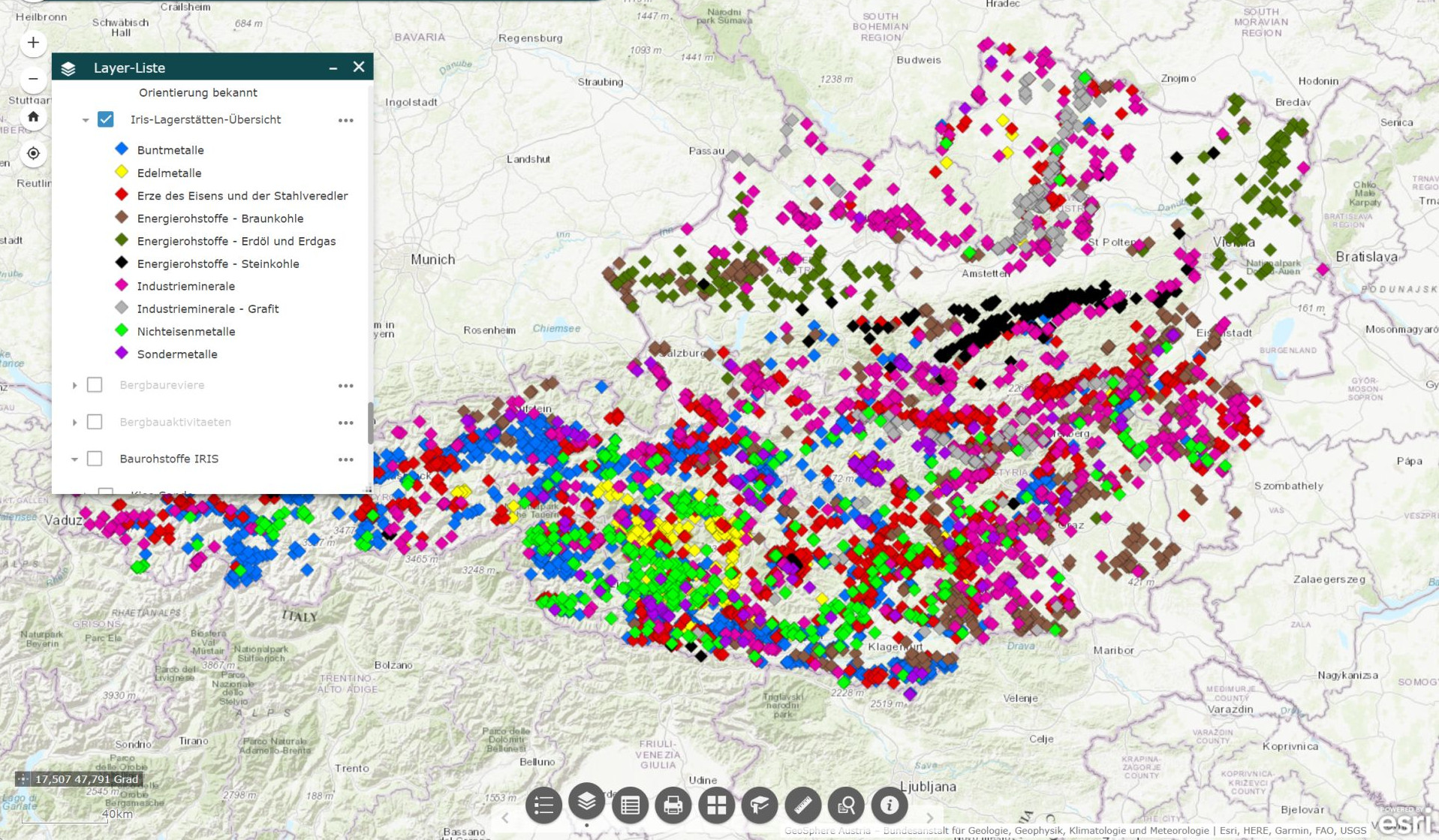

Die GeoSphere Austria sammelt rohstoffgeologisch relevante Gesteinsproben und bündelt Daten zu aktiven und aufgelassenen Bergbauregionen sowie Rohstoffvorkommen in ihren Sammlungen und Archiven. Diese umfassen historische Bergbaukarten, verschiedene Datenbanken zu chemischen und mineralogischen Gesteinsanalysen, Karten von geophysikalischen Messungen des Untergrunds sowie Ergebnisse aus diversen Forschungsprojekten. Diese Rohstoffdaten können unter anderem über das Interaktive Rohstoffinformationssystem IRIS Online im Internet abgerufen werden und umfasst Karten und Publikationen.

Zentrale Aufgabe der GeoSphere Austria ist daher, rohstoffgeologische Untersuchungen durch analytische Messmethoden im Gelände und im eigenen Labor durchzuführen, um so das Wissen zu Verbreitung und Entstehung mineralischer Rohstoffvorkommen zu erweitern. Dadurch leistet sie einen wichtigen Beitrag zur Abschätzung des heimischen Potenzials mineralischer Rohstoffe und liefert die geowissenschaftlichen Grundlagen für die gezielte Suche nach neuen Lagerstätten. Sie ist daher auch an Genehmigungsverfahren für Abbauvorhaben im Rahmen des Mineralrohstoffgesetzes (MinroG) beteiligt.

Das Mineralrohstoffgesetz (MinroG) von 1999 bildet die Grundlage für das österreichische Bergrecht und regelt Aufsuchung, Gewinnung und Aufbereitung mineralischer Rohstoffe. Diese werden darin als bundeseigen, bergfrei und grundeigen klassifiziert. Das Gesetz regelt auch Aufsuchung und Erforschung geologischer Strukturen, die zum Speichern von flüssigen oder gasförmigen Kohlenwasserstoffen verwendet werden sollen, sowie das Gewinnen und Speichern dieser Rohstoffe.

- Bergfrei: Diese beinhalten unter anderem Eisen, Gips, Kohle sowie Magnesit und können von jedem, der die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt, aufgesucht und gewonnen werden.

- Bundeseigen: Dazu zählen etwa Steinsalz, Kohlenwasserstoffe und Uran, welche im Eigentum des Bundes stehen und deren Nutzung streng geregelt ist.

- Grundeigen: Alle mineralischen Rohstoffe, die nicht als bergfrei oder bundeseigen definiert sind, befinden sich im Eigentum des jeweiligen Grundbesitzes.

Die Erforschung der Rohstoffvorkommen Österreichs, die Entwicklung von rohstoffkundlichen Messmethoden sowie die Datensammlung und Aufbereitung geschieht im Rahmen von verschiedenen Forschungsprogrammen mit nationalen und internationalen Fördergebern und Forschungspartnern. Die gewonnenen Messdaten werden in Karten, Berichten und Publikationen veröffentlicht. Zur Charakterisierung und Modellierung von Rohstoffvorkommen stehen der GeoSphere Austria diverse geochemische, geophysikalische und mineralogische Analyse- und Messmethoden zur Verfügung.

- Bergbaubehörde im Zuge von Genehmigungsverfahren.

- Bergbauunternehmen für Explorationsmaßnahmen.

- Bundesländer und Gemeinden für regionale Fragestellungen zu mineralischen Rohstoffen.

- Universitäre und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen bei wissenschaftlichen Projekten und Lehre.

- Ingenieur- und Ziviltechnikbüros.