80 Jahre: Angriff auf Hiroshima und auf Nagasaki

„I have examined Man's wonderful inventions. And I tell you that in the arts of life man invents nothing; but in the arts of death he outdoes Nature herself, and produces by chemistry and machinery all the slaughter of plague, pestilence, and famine.“ The Devil speaking in Don Juan in Hell, Act III of Man and Superman by George Bernard Shaw, 1902.

Bereits drei Wochen nach dem durchgeführten Nukleartest Trinity, explodiert die erste Atombombe der Geschichte, vor 80 Jahren am 6. August 1945 über Hiroshima. Die Bombe mit dem Codenamen Little Boy wurde im Rahmen des von Robert Oppenheimer geleiteten Manhattan Projekts entwickelt. Die Bombe explodierte in einer Höhe von rund 600 Metern und ihre Sprengkraft betrug 13 Kilotonnen TNT-Äquivalent. 70.000–80.000 Menschen wurden unmittelbar getötet, weitere verstarben an Spätfolgen.

Bereits drei Tage später, am 9. August 1945, wurde die zweite und auch bislang letzte Atombombe namens „Fat Man“ mit einer Sprengkraft von 21 Kilotonnen TNT-Äquivalent über Nagasaki abgeworfen. Unterschiedliche Quellen berichten von 20.000–40.000 Opfern.

Der erste Nukleartest weltweit – Trinity - fand vor 75 Jahren am 16.Juli 1945 in der Alamogordo Wüste in New Mexico statt. Er wurde im Rahmen des Manhattan Projekts, in dem auch Little Boy entwickelt wurde, durchgeführt. Nach dem Ende des 2. Weltkriegs begann die nukleare Aufrüstung. Insgesamt acht Staaten führten bis dato mehr als 2000 Nukleartests durch, wobei 500 dieser Experimente in der Atmosphäre oder Unterwasser stattfanden. Die erste Wasserstoffbombe „Ivy Mike“ wurde 1952 von den USA gezündet. 1961 wurde die stärkste vom Menschen je verursachte Explosion einer Wasserstoffbombe, der Tsar-Bombe, in Novaya Zemlya (ehemalige UdSSR) in der Atmosphäre durchgeführt. Abschätzungen der Sprengkraft der Bombe ergaben Werte von bis zu 60 Millionen Tonnen TNT-Äquivalent.

Im Archiv des Österreichischen Erdbebendienstes befinden sich seismische Aufzeichnungen aus der Zeit des Kalten Krieges. Ein im Jahr 1973 (Novaya Zemlya) durchgeführter Nukleartest mit einer seismischen Äquivalent-Magnitude von 6,9 konnte mit dem analogen Wiechert-Seismographen in Wien aufgezeichnet werden.

Außerdem wurden Tests von Frankreich, von England, von China, von Indien und von Pakistan durchgeführt. Auch Südafrika hat bekanntgegeben, im Besitz von sechs Sprengkörpern zu sein. Offizielle Tests wurden nicht ausgeführt. Es wird vermutet, dass Israel ebenfalls Nuklearwaffen besitzt. Diese Annahme wurde seitens Israels weder bestätigt noch dementiert.

In den 1980er-Jahren wurde bei einer Abrüstungskonferenz die „Group of Scientific Experts“ (GSE) gegründet. Diese Gruppe befasste sich mit Möglichkeiten zur seismischen Verifikation von Nukleartests. Zu den Österreichischen Delegierten der GSE zählten von 1981–1990 Prof. Dr. Julius Drimmel und in der Folge Dr. Gerald Duma (1991–1996), beide Mitarbeiter der ehemaligen Abteilung Geophysik an der ZAMG (jetzt Departement für Allgemeine Geophysik und Conrad Observatorium). Das Ziel war die Gründung eines weltweiten seismischen Netzwerks zur Kontrolle der Einhaltung eines künftigen „Umfassenden Nuklearen Teststopp-Abkommens“. Seismische Signale, die durch Erdbeben verursacht werden, unterscheiden sich von solchen, denen eine Explosion zugrunde liegt.

Anfang der 1990er Jahre wurde von der Abrüstungskonferenz ein Ad Hoc Komitee für ein Atomteststopverbot gegründet und dieses mit einem Mandat ausgestattet um das „Umfassende Verbot von Nukleartests“ (Comprehensive Test Ban Treaty – CTBT) zu verhandeln. Im Jahr 1996 wurde der Vertrag zur Unterzeichnung aufgelegt. Dieser hatte zum Inhalt, dass jeder Signatarstaat sich bereit erklärt, keine Nuklearwaffentests durchzuführen und in seinem Zuständigkeitsbereich zu verhindern. Der Vertrag muss – um in Kraft zu treten – von 44 Staaten, die nukleare Kapazitäten besitzen, unterzeichnet und ratifiziert werden. Österreich hat den Vertrag 1998 ratifiziert. Bis zum Inkrafttreten des Vertrags finden in Zweijahreszyklen die sogenannten Artikel XIV - Konferenzen statt.

Alle notwendigen Vorbereitungen für die effektive Umsetzung des Vertrags werden vom Provisorischen Technischen Sekretariat der Atomteststop-Organisation (Comprehensive Test Ban Treaty Organisation - CTBTO) getätigt. Zu den Vorbereitungen zählen die Unterstützung der Kommission und der Signatarstaaten bei der Durchführung ihrer Aufgaben. Dazu sind der Betrieb eines Überwachungssystems (International Monitoringsystem - IMS) und die Weiterleitung der gewonnenen Daten via eines Datenzentrums (International Data Center – IDC) an nationale Institutionen notwendig. Außerdem muss bis zum Inkrafttreten des Vertrags ein Konzept für eine Inspektion vor Ort (On-site Inspection – OSI) vorliegen.

Das Internationale Überwachungssystem besteht weltweit aus mehr als 300 Messstationen. Dabei kommen vier verschiedene Technologien zum Einsatz: Seismik, Hydroakustik, Infraschall und Radionuklide. Mit diesen Technologien können von einer Explosion generierten Wellen im Boden , in der Atmosphäre und Unterwasser gemessen werden, so sie über eine bestimmte Stärke verfügen. Im Zuge von Experimenten wurden Kalibrierungsmessungen durchgeführt, womit nun sichergestellt ist, dass eine unterirdische Explosion von 300 Tonnen TNT weltweit vom Messnetz detektiert und lokalisiert werden kann. Zusätzliche Messungen von ausgewählten Radionukliden gestatten eine eindeutige Zuordnung der Explosionsursache, denn eine Explosion muss nicht unbedingt einen nuklearen Hintergrund haben.

Der CTBT sieht vor, dass jede Vertragspartei Daten aus einem weltweiten Überwachungssystem beziehen kann und diese mit Daten, die aus nationalen technischen Verifikationsmitteln stammen im Zuge von Konsultation undKlarstellung verknüpfen kann. Dadurch kann jede Vertragspartei die Einhaltung des Vertrages überprüfen. Diese nationale Verifikation wird von den Nationalen Datenzentren durchgeführt.

Das Österreichische Nationale Datenzentrum (NDC-AT) wurde 1999 mit Sitz auf der GeoSophere Austria (Geophysik), ehemals ZAMG gegründet und per Deklaration zum nationalen Verifikationsbeauftragten des Bundesministeriums für Europäische und Internationale Angelegenheiten (BMEIA) ernannt. Das Team des NDC-AT besteht aus sieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die mit den verschiedenen Überwachungstechnologien vertraut sind und interdisziplinär zusammenarbeiten. Bei einer forensischen Analyse werden seismische und Infraschall-Daten neben Quellbestimmung und Radioaktivitätsanalysen berücksichtigt. Zusätzlich zu den Verfikationsaufgaben obliegt dem NDC-AT auch die Teilnahme an Arbeitsgruppen des Vertrages.

Um im Anlassfall unverzüglich relevante seismische Daten und Produkte des Internationalen Datenzentrums zu sammeln und auszuwerten, wurde am NDC-AT ein Warnsystem eingerichtet. Per SMS werden zuständige Mitarbeiter des Erdbebendienstes über verdächtige Ereignisse informiert. Im Falle eines kritischen Ereignisses wird ein Bericht an die nationale Behörde erstattet.

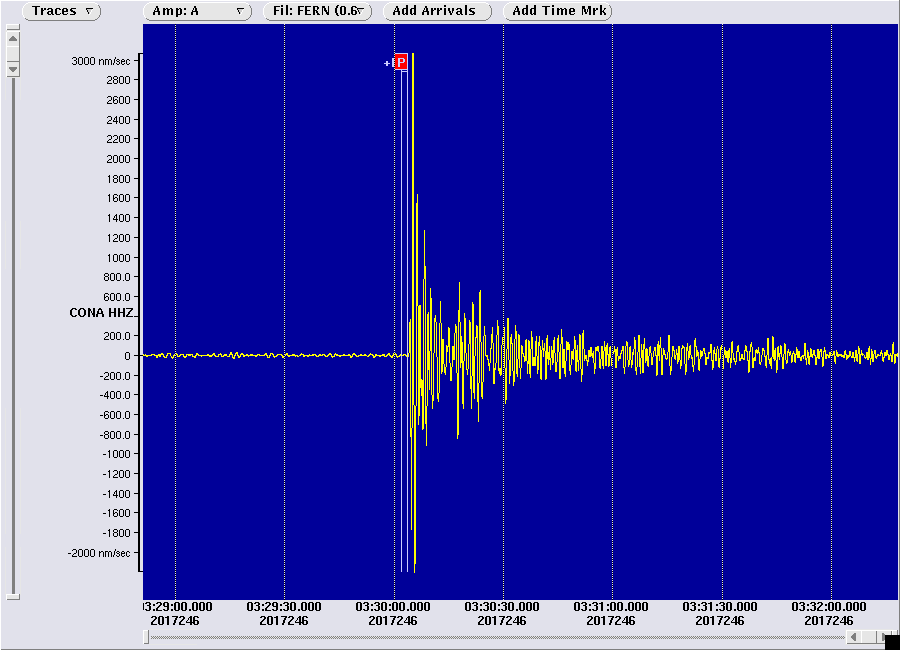

Seit 2006 demonstriert auch die Demokratische Volksrepublik Korea ihre nuklearen Fähigkeiten. Sämtliche Ereignisse der durchgeführten Testserie wurden vom NDC-AT analysiert. Beginnend mit dem Jahr 2006 wurden sechs verdächtige Ereignisse auf dem Testgelände Punggye-ri beobachtet. Die Ereignisse wurden weltweit mit den seismischen Stationen der CTBTO, aber auch von Stationen des österreichischen Erdbebendienstes registriert. Das bislang stärkste und auch letzte Ereignis mit einer Magnitude von 6,3 dieser Testreihe fand am 3. September 2017 statt.

An der Erdbebenstation „CONA“ am Conrad Observatorium (einer unterirdischen geophysikalischen Forschungseinrichtung der GeoSphere Austria) konnten alle sechs Tests aufgezeichnet werden. Die seismischen Wellen erreichten die in rund 8000 km Entfernung gelegene Station nach knapp 12 Minuten und sind im Seismogramm deutlich zu erkennen.

Die genaue Analyse dieser Daten ergab, dass es sich bei dem kritischen Ereignis mit Sicherheit um eine Explosion und nicht um ein natürliches seismisches Ereignis handelt. Zur Identifizierung der Sprengung als Kernwaffentest reichen seismische Verfahren in der Regel nicht aus, da an Hand der Registrierung nicht zwischen chemischer und nuklearer Explosion unterschieden werden kann. In diesem Fall deutet die hohe Magnitude auf eine nukleare Quelle, da bislang konventionelle chemische Explosionen diese Stärke nicht erreichen.